„So, und dann noch die Verpackungssteuer: 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent und 50 Cent“, zählt der Dönerverkäufer auf und tippt den Betrag in die Kasse ein. Gerade hatte er einer Kundin vier Falafel eingepackt – wie üblich in Alufolie. Da die Alufolie als Einwegverpackung gilt und somit seit dem 1. Januar 2025 in Konstanz steuerpflichtig ist, zahlt die Kundin zu ihrer Bestellung noch 2 Euro dazu. Klaglos reicht sie das Geld über die Theke und geht mit ihrem Essen hinaus in den Konstanzer Abend.

Die Verpackungssteuer scheint also zu funktionieren… oder? Ich war im Februar 2025 für einige Tage in der Stadt und habe die Zeit genutzt, um mich in Cafés und Restaurants umzusehen sowie mit dem Amt für Klimaschutz über die Steuer zu sprechen.

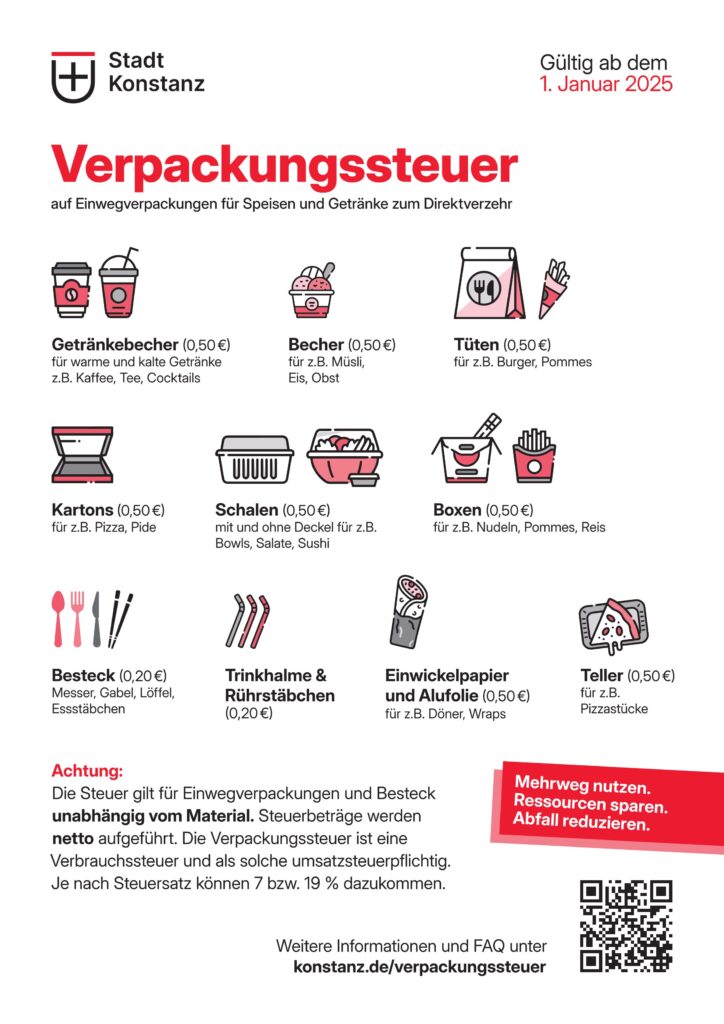

Worauf wird die Verpackungssteuer erhoben?

Die „Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen für Speisen und Getränke zum Direktverkehr“ fällt für folgende Verpackungen an:

- Einwegverpackungen

- Einwegbesteck

- Einweggeschirr

darunter

- Trinkhalme

- Essstäbchen

- Döner-Taschen

- Alufolie

- Pizzakartons

- Eisbecher

- Wrap-Papier

- Dressing-Schälchen

- Sushiboxen

- Schüsseln, Teller,

- Gabeln, Messer, Löffel,

- Burgerpappen

und so weiter und so fort.

Dabei spielt es keine Rolle, ob etwas unmittelbar vor Ort (also z.B. im Café) verzehrt oder ob es mitgenommen wird: Esse ich im Schnellrestaurant einen Wrap und ist dieser in Papier eingewickelt, wird die Verpackungssteuer fällig; setze ich mich mit einem Einweg-Eisbecher in die Eisdiele, wird die Steuer fällig – genauso wie wenn ich den Wrap mitnehme oder das Eis. Die Steuer fällt zudem unabhängig vom Material an, aus dem das Einwegprodukt besteht. Vermeintlich nachhaltige Materialien wie Holz, Palmblatt oder Papier sind von der Steuer ebenso betroffen wie klassischerweise als umweltschädlich geltende Materialien wie etwa Plastik und Styropor.

Der Fokus der Steuer liegt also darauf, dass eine Verpackung nur ein Mal benutzt werden kann und nach Gebrauch weggeworfen wird, nicht auf dem Ort des Verzehrs oder dem Material. So weit, so gut.

Keine Steuer wird erhoben auf

- Papierservietten

- Eiswaffeln

- Eislöffel

- Pommesgabeln

- Einwegverpackungen für „mitgenommene Speisereste nach einem Restaurantbesuch“

- Pfandflaschen, auch wenn es sich um Einwegflaschen handelt

- Deckel von To-Go-Bechern: Diese werden zusammen mit dem dazugehörigen Becher versteuert und zählen nicht als separate Einheit

- Bäckertüten für Brötchen und Teilchen, aber: die Steuer wird erhoben auf Tüten mit Bäckerprodukten, „die ihre Konsistenz schnell ändern“ (etwa kalt werden wie das beliebte Leberkäsweckle a.k.a. LKW)

- alle Verpackungen, die vor Ort benutzt, aber nicht durch die Konstanzer Entsorgungsbetriebe entsorgt werden. Ein Beispiel hierfür ist ein Schnellrestaurant, das seinen Müll mit einem eigenen Entsorger entsorgt. Auf die Verpackungen wird nur dann die Steuer erhoben, wenn der Kunde sie mit nach draußen nimmt – denn dann darf davon ausgegangen werden, dass die Verpackung in einen städtischen Mülleimer wandert und nicht in einen hauseigenen Mülleimer des Restaurants.

Wie hoch ist die Verpackungssteuer?

Pro Stück Verpackung werden entweder 20 Cent (Trinkhalme, Besteck in Einzelteilen oder als Set, Essstäbchen) oder 50 Cent (alle anderen Verpackungen) fällig – und zwar netto. Als Verbrauchssteuer muss die Steuer besteuert werden, gibt die Stadt Konstanz an. Da je nach Ort des Verzehrs unterschiedliche Steuersätze gelten – vor Ort 19%, zum Mitnehmen 7% –, wird die Steuer netto angegeben.

Wer entrichtet die Verpackungssteuer?

Der ausgebende Betrieb, etwa ein Café, ist dafür zuständig, die Steuer an die Stadt abzuführen – grundsätzlich aber sollen die EndverbraucherInnen die Steuer tragen. Während es also durchaus denkbar wäre, dass ein Betrieb die Steuer selbst übernimmt und somit seinen Umsatz mindert (oder die Preise erhöht und gleichbleibenden Umsatz hat), ist es das Ziel der Stadt, dass die Steuer als solche ausgewiesen wird und es die Kaffeetrinker, Döneresser und Restaurantbesucher sind, die sie zahlen. Der Betrieb ist idealerweise lediglich Steuereintreiber und leitet die Steuern an die Stadtkasse weiter. Laut Auskunft des Amts für Klimaschutz setzen die meisten Betriebe dies so auch um.

Am Ende jedes Jahres füllen die Gastro-Betriebe ein einfaches Formular aus, in dem sie die Anzahl verkaufter Verpackungen benennen. Belege über die Menge eingekaufter Verpackungen müssen die Betriebe zwar aufbewahren, aber nicht einreichen. Ob ein Café oder Restaurant die Anzahl verkaufter Verpackungen richtig angibt, wird daher nur geschätzt – etwa in dem man Betriebe ähnlicher Größe als Vergleich heranzieht. Die Kämmerei ist berechtigt, Kontrollen durchzuführen.

Was erhofft sich Konstanz von der Verpackungssteuer?

Dass es die EndverbraucherInnen sein sollen, die die Steuer bezahlen, hat damit zu tun, dass sich Konstanz wie so viele Gemeinden einem wachsenden Müllaufkommen im öffentlichen Raum gegenübersieht. 500 Tonnen Müll, so gibt die Stadt an, fallen pro Jahr in öffentlichen Mülltonnen oder als Littering (also als unsachgemäß entsorgter, das heißt achtlos in die Gegend geworfener Müll) an (zum Vergleich: In Lüneburg waren es im Jahr 2022 205 Tonnen, bei etwa 6.000 EinwohnerInnen weniger). In ihrer Kommunikation macht die Stadt keine weitere Unterscheidung dazu, wieviel von den 500 Tonnen auf die beiden Entsorgungswege jeweils entfällt. Das zeigt, dass nicht nur Littering, sondern auch vollkommen sachgemäß in Mülltonnen entsorgter Müll eine Belastung für die Stadtreinigung (in Konstanz: „Entsorgungsbetriebe“) darstellt, sowohl personell als auch finanziell. 2,5 Millionen Euro gab Konstanz im Jahr 2023 für die Entsorgung öffentlichen Mülls aus. Ziel der Stadt ist es, die Verursacher des Mülls, also „diejenigen, die Einwegverpackungen nutzen, an den Entsorgungskosten (zu) beteiligen“.

Tatsächlich hatten die Entsorgungsbetriebe das Volumen der Müllbehälter im öffentlichen Raum beständig ausgebaut – ohne wesentlichen Erfolg. Auch etliche Unterflurbehälter, zahllose Mülltonnen und tägliche Entleerung konnten des wachsenden Müllaufkommens nicht Herr werden. Gerade an Orten, an denen sich besonders viele Menschen gerne im Freien aufhalten, z.B. Parks und Promenaden, stapelte sich der Müll neben den Müllbehältern.

Welche Erfahrungen macht die Stadt Konstanz bisher mit der Steuer?

Nach Auskunft des Konstanzer Amts für Klimaschutz sind die Rückmeldungen auf die Steuer gemischt. Die Gastronomie empfinde die neue Regelung teilweise als „große Last“, so meine Gesprächspartnerin, Franziska Schramm. Nicht nur gibt es erhöhten Schulungsbedarf für die Mitarbeitenden, die Wirte müßten auch mit dem ein oder anderen wütenden Kunden klarkommen.

Grundsätzlich stünden die EndverbraucherInnen der Steuer aber ganz unterschiedlich gegenüber. Bei der Stadt seien Rückmeldungen angekommen, die die gesamte Bandbreite an Urteilen von „Öko-Kleinscheiß“ bis „super“ umfassen.

Die Stadtverwaltung selbst darf sich aufgrund der Steuer auf Zusatzeinnahmen freuen. Basierend auf den Erträgen des etwas größeren Tübingen, nach dessen Vorbild Konstanz die Steuer einführte und wo die Steuer rund 1 Million pro Jahr abwirft, rechnet man in Konstanz mit 600.000 Euro pro Jahr für die Stadtkasse. Die Steuereinnahmen dürfen zwar nicht zweckgebunden eingesetzt werden und fließen deshalb in den allgemeinen Haushalt ein (auch das ist ein Kritikpunkt, der in der Bevölkerung zu hören sei, so Franziska Schramm), kommen darüber aber dennoch der Stadtreinigung und der Förderung von Mehrweg zu Gute.

Welche Erfahrungen habe ich gemacht?

Zurück zum Dönerkauf: Wie beschrieben, tippte der Dönerverkäufer für vier Alufolien vier Mal 50 Cent in die Kasse ein. Dabei handelt es sich aber wie gesagt um den Nettobetrag. Eigentlich hätte der Verkäufer aber 54 Cent (50 Cent + 7% MwSt. für den Außerhausverkauf) berechnen müssen – er verkauft seine Ware ja brutto. Ich selbst habe einen Döner vor Ort gegessen, der in einer Dönertüte eingepackt war. Bei mir wären eigentlich 59 Cent Verpackungssteuer fällig geworden (50 Cent + 19% Steuer für den Verzehr vor Ort); bezahlt habe ich jedoch nur den Preis für den Döner. Hier scheint die Gastronomie nicht richtig informiert zu sein, wofür die Steuer gilt und wie sie zu berechnen ist.

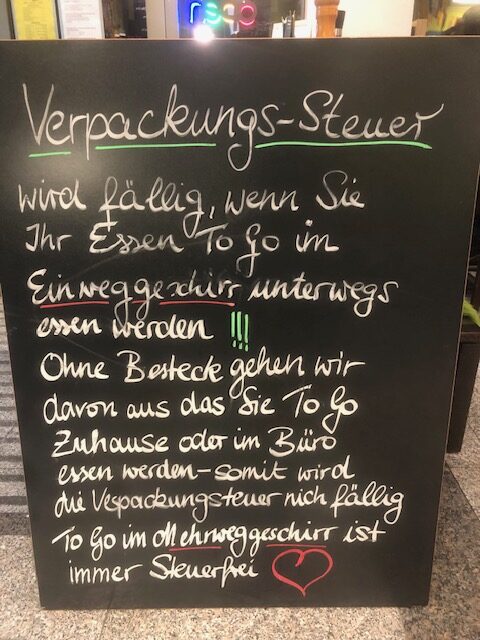

Dass die Steuer anscheinend manchmal auch sehr eigenmächtig ausgelegt und damit umgangen wird, zeigt dieses Foto:

Nicht richtig ist nämlich die Aussage, dass man davon ausgehen kann, dass, wenn ein Essen ohne Einwegbesteck mitgenommen wird, es zu Hause verzehrt und somit keine Steuer fällig wird. Im Gegenteil, bei allen Einwegverpackungen außer Bäckertüten wird davon ausgegangen, dass das Essen noch unterwegs verzehrt und die Verpackung im öffentlichen Raum entsorgt wird. Die Steuer fällt bei Einwegverpackungen lediglich dann nicht an, wenn sie direkt ins eigene Zuhause geliefert wird – etwa per Lieferservice.

Was auch auffällt: Es herrscht Verwirrung darüber, für welche Verpackungen die Steuer gilt und für welche nicht. Kein Wunder, denn wie ist es logisch zu erklären, dass Besteck besteuert wird, Eislöffel und Pommesgabeln aber nicht; auf Wrap-Papier die Steuer anfällt, auf Papierservietten und Bäckertüten aber nicht? Regelungswirrwarr wie dieser sorgt erfahrungsgemäß für Frustration. Wenn die Steuer nicht intuitiv verstanden werden kann, sondern nur mit einer Bedienungsanleitung zu beherrschen ist, wird man nicht viele Menschen für die Sache gewinnen können.

Was bringt die Verpackungssteuer für das Ziel, Abfall zu vermeiden?

„Effekte sind schwer meßbar“, antwortet Franziska Schramm vom Amt für Klimaschutz auf meine Frage, ob man schon absehen könne, welche Auswirkungen die Steuer auf das Müllaufkommen im öffentlichen Raum hat. Eine Studie für Tübingen konnte keinen Effekt positiven Effekt feststellen, so Schramm weiter. Mit anderen Worten: Die Verpackungssteuer wirkt nicht.

Warum hat man die Steuer dann eingeführt? Ein Grund mag sein, dass sie schon seit einigen Jahren in Planung ist. 2023 wurde sie ursprünglich beschlossen – vielleicht, bevor erste Ergebnisse aus Tübingen vorlagen. Dennoch bleibt nun ein etwas schaler Beigeschmack, vor allem natürlich bei Kritikern einer solchen Intervention: Soll hier lediglich die Stadtkasse aufgebessert werden? Wie viele andere Kommunen ist auch Konstanz im Minus und konnte den Haushalt 2025 um 9 Millionen Euro nicht decken; 600.000 Euro sind also ein nettes Zubrot.

Natürlich hat die Steuer eine Signalwirkung. Sie weist auf das Problem der riesigen Müllberge hin, die wir durch überflüssige Produkte wie Einwegverpackungen erzeugen. Meine Hoffnung: Wer zukünftig für eine Dönertüte, also nicht mehr als 2 zusammengeklebte Blatt Papier, 50 Cent zahlen muss, bemerkt vielleicht, wie wertvoll Rohstoffe sind und wie teuer Müll für uns alle. Vielleicht wird Gastronomie und Gastrokunden klar, dass es kein Anrecht darauf gibt, ein Produkt nur fünf oder zehn Minuten zu benutzen und dann wegzuwerfen. Und vielleicht wird deutlich, dass es weder der Natur noch gegenüber den Menschen, die hinter einem herräumen, respektvoll ist, wenn man seinen Müll einfach in die Gegend pfeffert. Wer dann weiterhin meint, Kaffee unbedingt aus einem Wegwerfbecher trinken zu müssen, kann getrost einen Obulus dafür bezahlen, also an den Kosten für die Entsorgung beteiligt werden. Die Steuer hat also zwar keine Lenkungswirkung, aber stellt via Finanzspritze in die Stadtkasse doch eine Art Entschädigung dar, im Übrigen ja auch für die Verursacher, die von den Steuereinnahmen ihrer Stadt wie alle anderen Einwohner profitieren (anders sieht die Lage natürlich für Touris aus).

Weh tut die Steuer anscheinend ja nicht. Wenn sie nicht wirkt, heißt das, dass den Menschen nach wie vor der finanzielle Anreiz fehlt, auf andere Lösungen umzusteigen. Der Lackmustest kommt meiner Meinung nach im Sommer, in der Eissaison. Ist jemand, die/der sich eine Kugel Eis für 2,00 kauft, wirklich bereit, noch einen Euro (50 Cent für den Becher und 50 Cent für den Löffel) obendrauf zu legen, nur um das Eis im Becher essen zu können statt in der Waffel? Hier ist das Verhältnis von Produktpreis und Verpackungspreis nicht nur sehr ungünstig, sondern die Alternative – die unbesteuerte Eiswaffel – auch bequem und lecker. Oder sind Geldbeutel, Bequemlichkeit und Gewohnheit bei vielen immer noch viel zu groß? Convenience is key, auch bei den Gastrobetrieben selbst.

Eigentlich müßte man die Steuer teurer machen und den Preis pro Item auf 1 Euro erhöhen. Denn wenn heutzutage schon nicht einmal mehr ein Pfand von 25 Cent Anreiz genug dafür ist, eine Dose zurückzugeben, statt sie im Stadtbild stehen zu lassen, warum sollten dann 50 Cent Anreiz genug sein, an eigene Gefäße zu denken oder sich mit der Ausleihe und Rückgabe von Mehrwegbehältern (deren Pfand oft um ein Vielfaches höher ist als die Steuer) zu belasten? Bei einem Preis von 50 Cent (oder gar nur 20 Cent, im Falle von Besteck) ist die Steuer weder Fisch noch Fleisch und der Weg nur halb gegangen.

Im Übrigen könnte man einen zusätzlichen Pull-Faktor installieren: Wer ein Mehrwegbehältnis mitbringt, bekommt sein Essen 1 Euro günstiger. Dies würde Erkenntnissen der Umweltpsychologie folgen, wonach Verhaltensänderungen durch finanzielle Anreize (ich bekomme/spare einen Euro) größer sind als durch finanzielle Bestrafung (ich zahle einen Euro). Vielleicht könnte das sogar mit einer Art Verrechnungssystem funktionieren: Der Gastrobetrieb schreibt nicht nur auf, wieviele Einwegverpackungen er verkauft, sondern auch, wieviele Mehrwegverpackungen er ausgehändigt hat. Beides wird miteinander verrechnet und die Differenz entweder vom Gastrobetrieb nachgezahlt oder diesem aus der Stadtkasse erstattet.

Manche Verpackungen sind schwer zu ersetzen, das verstehe ich. Der Pizzakarton zum Beispiel ist unschlagbar und Mehrwegboxen dafür noch nicht etabliert. Früher aber, ja früher, da hat man seine Pizza in der Pizzeria gegessen, statt sich mit ihr zu Hause zu verschanzen oder sie mit in den Park zu nehmen (mache ich natürlich auch alles und ist toll, aber was haben wir uns da nur angewöhnt). Ich fürchte, dass die Verpackungssteuer auf Pizzakartons dazu führt, dass man die Pizza nicht mehr in der Pizzeria abholt, sondern sich von furchtbaren Pizzalieferdiensten nach Hause bringen lässt – es fällt dann nämlich keine Steuer an.

Auch die Alufolie um Döner ist so ein Beispiel. Es gibt Dosen, die groß genug für einen Döner sind – aber wer hat schon vier davon zu Hause, um, wie die Dame aus der Eingangsszene, vier Döner zu kaufen? Im Gegensatz zur Pizza kann man bei den meisten Dönern auch nicht behaupten, es sei schön, ihn im Restaurant zu essen. Hier müßte das Restaurant aktiv Mehrwegdosen anbieten, entweder mit Hilfe eines Mehrwegsystems wie ReBowl oder mit eigenen Dosen.

Hilft man KundInnen nicht, gute Alternativen zu finden, und bestraft sie stattdessen nur, wird man dem Ziel der Müllvermeidung womöglich nicht viel näherkommen. Wenn also im Döner – wie es in meinem Beispiel der Fall war – nur ein Schild steht, das die Verpackungssteuer erklärt, aber keines, das darauf hinweist, dass KundInnen eigene Gefäße mitbringen oder ein Mehrweggefäß erhalten können, verbleibt der Fokus auf dem Problem (Einweg), statt ihn auf die Lösung zu lenken (Mehrweg).

Alles in allem bleibt der Eindruck zurück, dass eine Verpackungssteuer nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Egal, wie gut sie gemacht ist; sie wird nie das ökologische Potenzial erreichen können, das ein Verbot von Einwegprodukten hätte. Die EU geht hier mit der Richtlinie zu Verpackungen und Verpackungsmüll, die ab 2030 gelten soll, einen nächsten Schritt. Ob dann auch Kaffeebecher und Eislöffel verboten sein werden, steht derzeit noch nicht fest. Ein mittleres Wunder wäre es.

Susan Rößner, März 2025. Dieser Text wurde ohne Zuhilfenahme von KI erstellt.

Nachtrag: Franziska Schramm vom Klimaschutzbüro Konstanz teilt meine Einschätzung, dass die Verpackungssteuer nicht wirke, nicht, schrieb sie mir in einer Email: „Das ist so nicht ganz korrekt. Die Verpackungssteuer wirkt durchaus. Aber wir haben aktuell noch keinen zahlenbasierten Beleg dafür, dass die Müllmengen im öffentlichen Raum aufgrund der Verpackungssteuer zurückgehen. Weitere Wirkungen der Verpackungssteuer wären: Das Mehrwegangebot in Konstanz hat sich deutlich erhöht (Recup z.B. vermeldet 30 neue Ausgabestellen = Point of Sales in Konstanz), Mehrweg ist an vielen Stellen sichtbarer geworden, man sieht häufiger Menschen mit eigenen Behältnissen, die sich Speisen ausgeben lassen etc. Das Problem ist eben die Messbarkeit. Dazu ist für Sie vielleicht auch das Hintergrundpapier der Deutschen Umwelthilfe interessant, das geht noch mal auf die Lenkungswirkung ein: DUH_Hintergrundpapier_Verpackungssteuer_.pdf.“